【介護現場の生産性向上】改善活動の振り返りと効果測定の重要性

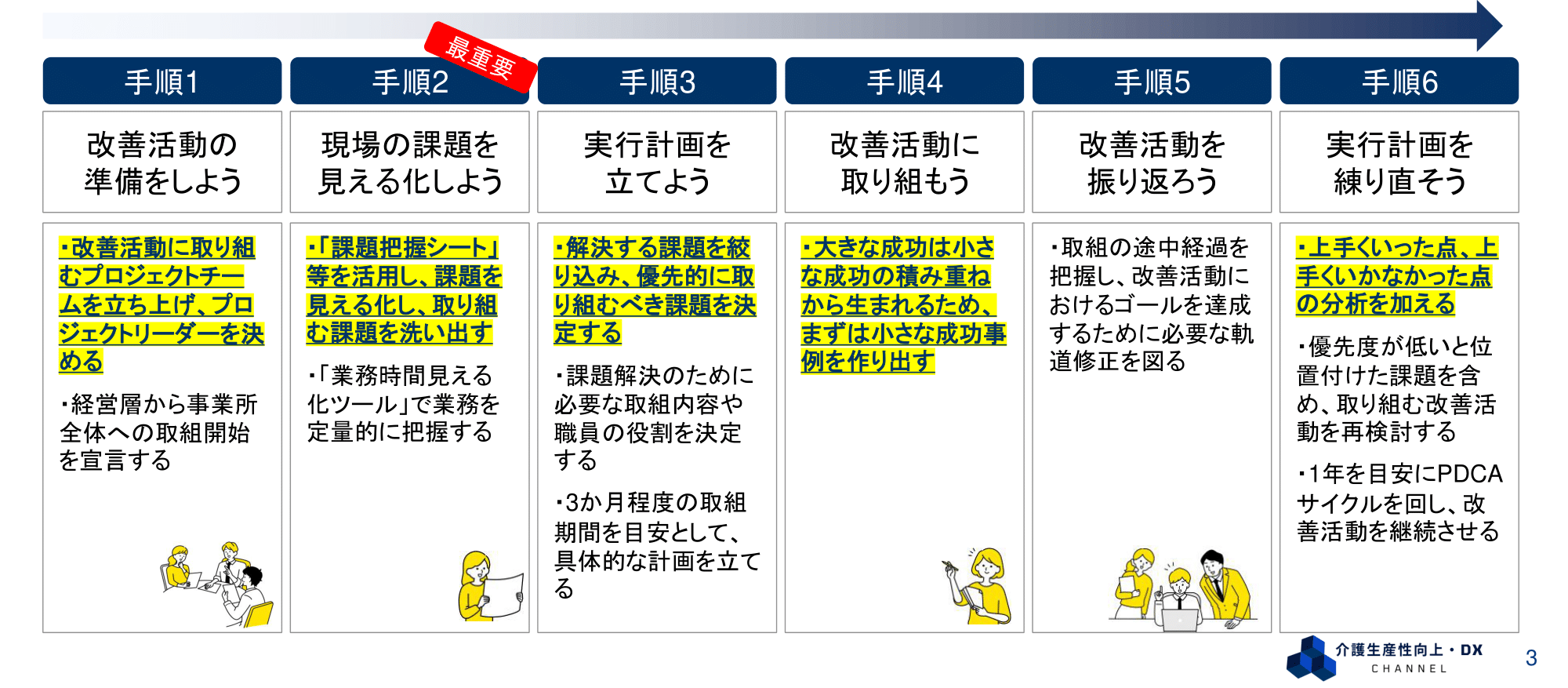

介護現場の生産性向上シリーズでは、チームの組成から始まり、課題の見える化、実行計画立案、解決策の実行までの一連のステップを詳しく解説しています。本記事は、そのシリーズの第5回として、「改善活動を振り返ろう」のステップについて解説します。

改善活動を実施した後、その効果を適切に測定し、振り返りを行うことは、次のステップに進むための重要な過程です。本記事では、改善活動の効果測定の方法と、効果的な振り返りの進め方について解説します。

生産性向上の基本ステップ

生産性向上を進める上で、以下の6つの基本ステップを押さえることが重要です:

- 改善活動の準備をしよう

- 現場の課題を見える化しよう

- 実行計画を立てよう

- 改善活動に取り組もう

- 改善活動を振り返ろう(本記事のテーマ)

- 実行計画を練り直そう(本記事のテーマ)

本記事では、特に手順5の「改善活動を振り返ろう」と「実行計画を練り直そう」に焦点を当て、効果測定の方法と次のステップに向けた振り返りの進め方について解説していきます。

効果的な振り返り方法:KPT分析の活用

KPT分析とは?

KPT分析とは、改善活動の振り返りを効果的に行うための手法です。名前の由来は以下の3つの要素の頭文字から来ています:

- Keep(キープ):良かったこと、今後も継続していくこと

- Problem(プロブレム):悪かったこと、今後はやめること

- Try(トライ):今後挑戦していくこと

KPT分析の最終的なゴールは、「トライ」つまり次回挑戦していくことを数多く発見し、次の活動をより良いものにすることです。「キープ」と「プロブレム」はその前座として、現状を整理するためのステップと考えましょう。

KPT分析の具体的な進め方

KPT分析を効果的に行うための具体的な手順は以下の通りです:

- 準備段階

- 付箋、ペン、KPT分析を書き出す模造紙やホワイトボードを用意

- 参加者全員が集まる環境を整える

- キープ(良かったこと)の洗い出し

- 一人ひとりが、良かったことを一つずつ付箋に書き出す(複数枚OK)

- 一人ずつ順番に内容を発表する

- 似た内容の付箋があればグループ化する

- 発表が終わったら拍手をする

- プロブレム(悪かったこと)の洗い出し

- キープと同様の手順で、悪かったことを一つずつ付箋に書き出す

- 一人ずつ発表し、グループ化する

- 発表後は拍手をする

- トライ(挑戦すること)の洗い出し

- キープとプロブレムの内容を参考にしながら、次回挑戦したいことを付箋に書き出す

- 一人ずつ発表し、グループ化する

- 発表後は拍手をする

- 全体の整理と共有

- グループ化した内容に適切な見出しをつける

- 全体を俯瞰し、特に「トライ」の内容を次回の活動計画に取り入れるポイントを議論する

この手法を使うことで、個人の意見に偏ることなく、チーム全体の視点から活動を振り返ることができます。

KPT分析の実例

実際に伴走支援を行った事業所での分析結果の例を紹介します:

【Keep(良かったこと)】

- 現場の課題を見える化したことで、タブレット連携がうまくいけば施設全体の課題解決につながる可能性を感じた

- 実行計画を立てる際、問題解決だけでなく根本的な解決方法まで検討できた

- 改善活動を通じて、ICT化へ少しずつ前進できている実感がある

【Problem(悪かったこと)】

- 課題を出すだけで終わってしまい、掘り下げが不十分だった

- 気づきシートは全職員に書いてもらったが、伴走支援の過程を事業所全体に報告できていなかった

【Try(挑戦すること)】

- 人手不足環境でも、利用者様へのサービス提供を第一に考え、フロアスタッフや各部署と連携して最適な方法を検討していく

- プロジェクトで話し合った内容を現場の職員へ前向きに伝え、意見を聞く機会を設ける

このように、チーム全体で振り返りを行うことで、同じ活動でも多様な視点からの学びが得られ、次の改善につなげることができます。

カードBS法の活用とメリット

カードBS法とは?

KPT分析で使用している手法は「カードBS法」と呼ばれるものです。BSはブレインストーミングの略で、正式には「カードブレインストーミング法」といいます。

カードBS法は、集団でアイデアを創出するための手法で、以下のステップで実施します:

- 参加者全員が一つの付箋やカードに個々の発想を記入する(カード一つにアイデア一つ)

- カードを集約し、似た内容や関連性のあるカードをグルーピングする

- 各グループに適切な見出しをつけ、アイデアを体系的に整理する

この手法はKPT分析だけでなく、課題の洗い出しや解決策の検討など、様々な場面で活用できます。

カードBS法の3つのメリット

カードBS法には多くのメリットがありますが、特に重要な3つを紹介します:

1. 誰もが平等に意見を出せる

- 発言力の強い人だけが意見を言うという状況を防げる

- 全員が付箋に書く時間があるため、控えめな性格の人も意見を表明できる

- チーム全体の意見を幅広く集められる

2. 他人の意見に左右されない

- 議論の前に各自が考えを書き出すため、先に出た意見に引っ張られることが少ない

- 自分の頭で集中して考える時間があるので、独自の視点からの意見が出やすい

- 結果として、多種多様な意見が収集できる

3. 情報整理が容易で視覚的に全体把握ができる

- 付箋に書き出すことで、後から見返すことが簡単にできる

- 議事録だけでは見えない「どの話題に多くの意見が集まったか」という全体感が把握できる

- グループ化することで、課題や意見の関連性が一目でわかる

これらのメリットにより、チーム全体の意見を効率的に集約し、次の活動に活かすことができます。

次のステップへの準備方法

分析結果の活用方法

KPT分析で得られた結果は、次回の改善活動に活かすことが重要です。具体的には以下のポイントを検討しましょう:

1. 新たな課題の特定

- 「トライ」で出てきた内容から、次に取り組むべき課題を選定する

- 未解決の課題を優先順位付けする

2. 解決方法の再検討

- 「プロブレム」で指摘された未解決の課題に対して、別のアプローチを検討する

- 「キープ」で良かった手法を応用できないか検討する

3. 活動自体の見直し

- メンバー構成:現在のメンバーで適切か、他に加わるべき人材はいないか

- 活動時間:時間帯や所要時間は適切か

- 活動頻度:もっと頻繁に集まるべきか、逆に間隔をあけるべきか

- 進行方法:会議の進め方や役割分担は効果的か

4. 障壁の除去

- 「プロブレム」から活動の妨げになっている要因を特定し、解消する方法を検討する

- 必要なリソースや協力を得るための方策を考える

PDCAサイクルの継続

生産性向上活動は一度で終わるものではなく、継続的なPDCAサイクルとして実施することが重要です。

- Plan(計画):KPT分析の結果をもとに次の実行計画を立てる

- Do(実行):計画に基づいて改善活動を実施する

- Check(評価):活動の結果を振り返る(KPT分析)

- Act(改善):次の計画に活かす

このサイクルを3ヶ月ごとに繰り返すことで、継続的な改善が可能になります。また、課題が解決された場合や、現状の課題に対する深掘りが必要な場合は、再度「課題の見える化」のステップに立ち返り、新たな視点で課題を洗い出すことも検討しましょう。

まとめ:継続的な改善活動のポイント

介護事業所における生産性向上活動を継続的に行うためのポイントをまとめます:

- 定期的な振り返りの実施

- 3ヶ月ごとにKPT分析などの手法を用いて活動を振り返る

- チーム全員の意見を平等に集約する

- 多様な視点の活用

- カードBS法のメリットを活かし、様々な立場からの意見を収集する

- 発言力の差に左右されない環境づくりを心がける

- 次の活動への橋渡し

- 振り返りの結果を具体的な次のアクションにつなげる

- 成功した取り組みを継続し、問題点は改善する

- PDCAサイクルの定着

- 生産性向上活動を一過性のものにせず、継続的なサイクルとして組織に定着させる

- 必要に応じて基本ステップに立ち返る柔軟性を持つ

生産性向上活動は、短期間で劇的な成果が出るものではありません。しかし、このような振り返りと次のステップへの準備を丁寧に行いながら継続的に取り組むことで、徐々に組織全体の生産性向上につながっていきます。