【介護現場の生産性向上】絶対に失敗しない課題の洗い出し方法

介護現場の生産性向上シリーズでは、チームの組成から始まり、課題の見える化、実行計画立案、解決策の実行までの一連のステップを詳しく解説しています。本記事は、そのシリーズの第2回として、「現場の課題を見える化しよう」のステップの前半部分について解説します。

介護現場の生産性向上を実現するためには、まず現場が抱える課題を適切に洗い出すことが重要です。本記事では、効果的な課題の洗い出し方法と、チームで取り組むためのポイントについて解説します。

生産性向上の基本ステップ

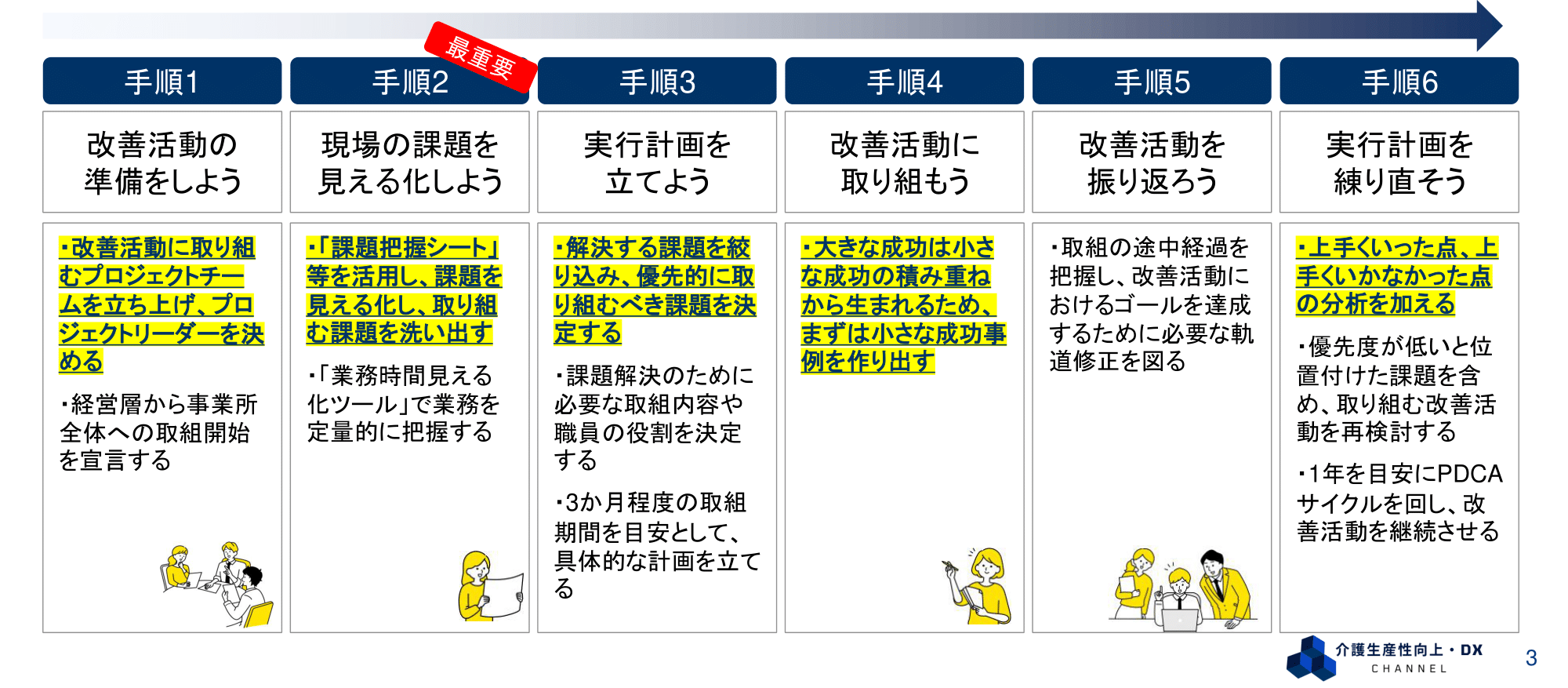

生産性向上を進める上で、以下の6つの基本ステップを押さえることが重要です:

- 改善活動の準備をしよう

- 現場の課題を見える化しよう(本記事のテーマ)

- 実行計画を立てよう

- 改善活動に取り組もう

- 改善活動を振り返ろう

- 実行計画を練り直そう

本記事では、特に手順2の「現場の課題を見える化しよう」の前半部分に焦点を当て、効果的な課題の洗い出し方法について解説していきます。なお、後半部分の課題の構造化については、次回の記事で詳しく解説します。

目次

- 生産性向上における課題洗い出しの重要性

- 課題の洗い出し方法:2つのアプローチ

- 本音の課題を引き出すためのコツ

- 良い課題の見分け方:3つのポイント

- 課題のグループ化で全体像を把握する

- 課題分析から始める重要性

- まとめ:効果的な生産性向上活動のために

生産性向上における課題洗い出しの重要性

生産性向上の取り組みにおいて、「課題の見える化」は非常に重要なステップです。厚生労働省の生産性向上ガイドラインでも、生産性向上の手順の第2ステップに位置づけられています。

しかし多くの介護事業所では、このステップでつまずいてしまうことが少なくありません。課題が愚痴になってしまったり、解決策が見えない課題ばかりが出てきたり、あるいはどの課題から手をつければよいのか判断できなかったりするケースが多いのです。

このステップを適切に行うことで、その後の改善活動がスムーズに進み、確実な効果を得ることができます。

課題の洗い出し方法:2つのアプローチ

厚生労働省のガイドラインに沿った課題の洗い出し方法として、主に2つのアプローチがあります。

1. 課題把握シートを活用する方法

課題把握シートとは、チェックリスト形式で現状を評価するツールです。「こういったことをやっていますか?」「こういったコツを共有していますか?」といった項目に対して、「している」「一部している」「していない」のいずれかにチェックを入れます。

このシートは複数の職員に記入してもらい、「していない」と回答する人が多い項目(赤字で表示される項目)から課題として取り上げていきます。

メリット:課題を考える観点が明確で、記入しやすい

デメリット:事業所独自の課題が出にくい

課題把握シートのダウンロード先:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-elearning.html

2. 課題気づきシートを活用する方法

課題気づきシートは、自由記述形式で課題を書き出すツールです。付箋1枚につき1つの課題を記入し、それを模造紙などに貼り出してグループ化していきます。

メリット:自由記入形式なので、事業所独自の課題が出やすい

デメリット:課題を書き慣れていない方には難しい場合がある

時間に余裕がある場合は、両方の方法を組み合わせるとより効果的です。まず課題把握シートでチェックリスト形式の評価を行い、その後で課題気づきシートを使って自由に課題を書き出すという流れがおすすめです。

本音の課題を引き出すためのコツ

課題の洗い出しで最も重要なのは、「本音の課題」を出してもらうことです。しかし、現場では以下のような理由から本音を言いにくい雰囲気があることも少なくありません。

- 管理者との人間関係が悪化することを恐れる

- 人事評価に影響するのではないかと不安

- 自分の意見が否定されるのではと懸念する

こうした状況では、誰とも衝突しない「無難な課題」だけが出てきてしまい、本当に解決すべき課題が見えなくなってしまいます。結果として、効果の薄い改善活動になり、モチベーションも下がってしまいます。

本音を引き出すためのポイント

- 目的を明確に伝える

「これは生産性向上のための貴重な機会です。今回話さないと、今後話す機会はないかもしれません」と伝えましょう。 - 評価との切り離しを保証する

「今回の意見によって人事評価は一切しません」と明確に伝えることで、安心して意見を出せる環境を作りましょう。 - 匿名性を確保する

それでも本音を言いにくい場合は、課題気づきシートを配布して完全匿名で記入してもらい、アンケートボックスに投函してもらうなどの工夫をしましょう。

良い課題の見分け方:3つのポイント

課題が集まったら、次は「良い課題」と「改善につながりにくい課題」を見分ける必要があります。また、課題を書いてもらう前に、以下のポイントを伝えておくと、より質の高い課題が集まりやすくなります。

1. 願望ではなく課題が記載されていること

「タブレットの台数を増やしてほしい」のように、願望だけが書かれた内容は真の課題を捉えていない可能性があります。背景を聞くと、タブレットではなくPCが必要だったり、そもそも紙の方が適している場合もあります。

良い例:「朝の業務日誌を確認する際、タブレットの前に渋滞が起きてしまっています」

2. 感想ではなく事実が記載されていること

「業務が多すぎる」「いろいろな業務を押し付けられすぎている」といった感想だけでは、具体的な改善策を考えにくいです。

良い例:「食事介助について、配膳時間に間に合わせるために調理員の方が早めに出勤してしまっています」

3. 具体的な内容が記載されていること

「情報共有ができていない」といった抽象的な内容よりも、具体的な状況が書かれているほうが解決策を考えやすくなります。

良い例:「記録係を決めているためか、個々人の利用者と従業員の関わりに関する情報がなかなか表に出てこない」

ただし、最初から完璧な課題記述を求めすぎると、課題の量自体が減ってしまう可能性があります。まずは「量」を重視して、気軽にいろいろな課題を書いてもらうことを優先し、慣れてきたら徐々に質も高めていくアプローチが効果的です。

課題のグループ化で全体像を把握する

多くの課題が集まったら、次は「グループ化」を行いましょう。似た内容の課題をまとめることで、課題の輪郭や全体像が見えてきます。

グループ化の手順

- 集めた課題(付箋)を模造紙などに貼り出す

- 似ている内容の付箋を近くに集める

- グループごとに「一言で言うと○○」という形でタイトルをつける

例えば、「PCの中が整理されていないので探すのに時間がかかる」「連絡帳を使って伝達するが、見ていない・知らないが当たり前」といった課題は、「情報共有が難しい」というグループにまとめることができます。

このようにグループ化することで、「情報共有に関して困っている人が非常に多い」といった課題の全体像が見えてきます。そして、「まず情報共有の問題から解決しよう」といった優先順位づけがしやすくなります。

グループ分けはさらに細かくすることもできます。例えば「情報共有が難しい」というグループを、「記録が大変」「記録を読むのが大変」といったより具体的なグループに分けることで、より的確な解決策の検討が可能になります。

【課題グループ化のサンプルを無料ダウンロード】

介護施設の生産性向上に役立つサンプルを今すぐ入手する

課題分析から始める重要性

なぜ課題の洗い出しと分析からスタートする必要があるのでしょうか。その理由は明確です。

チームで課題分析をしなかった場合のリスク

- 暗中模索の不安

課題に基づいていない改善活動は、効果が出るのか常に不安がつきまとい、特にツール導入などでコストがかかる場合はその不安が大きくなります。 - 社員の協力が得られない

「なぜこのツールを使うのか」という疑問から始まり、活用してくれる社員が少なくなりがちです。 - 効果が出にくい

結果的に、改善策を実行しても効果がなかったというケースに陥りやすくなります。

チームで課題分析をした場合のメリット

- 目的の明確化

何の課題を解決するための取り組みなのかが明確になり、不安感が軽減します。 - 社員の協力

課題を出した社員自身が解決策の検討に積極的に参加し、ツール導入などにも納得感を持って取り組めます。 - 効果の検証と改善

効果が出なかった場合でも、課題の洗い出しに問題があったのか、解決策が間違っていたのかなど、原因の切り分けができ、次のステップにつなげることができます。

このように、課題を出し合うというアクションだけでも、生産性向上の取り組みを成功に導く大きな一歩となります。

まとめ:効果的な生産性向上活動のために

介護現場の生産性向上を確実に進めるためには、まず「課題の見える化」から始めることが重要です。本記事でご紹介した方法を参考に、以下のステップで進めてみましょう。

- 課題把握シートや課題気づきシートを活用して、現場の課題を洗い出す

- 本音の課題を引き出すための工夫を行う

- 良い課題の観点で課題を整理する

- 課題をグループ化して全体像を把握する

- 優先度の高い課題から解決策を検討する

これらのステップを丁寧に行うことで、効果的な生産性向上活動が実現し、介護現場の働きやすさと質の向上につながります。

「言うは易く行うは難し」の側面もありますが、一歩ずつ着実に進めていくことが大切です。ぜひ、今日から課題の見える化に取り組んでみてください。