介護現場の課題解決力アップ!優先課題の選び方と実践的解決策の見つけ方

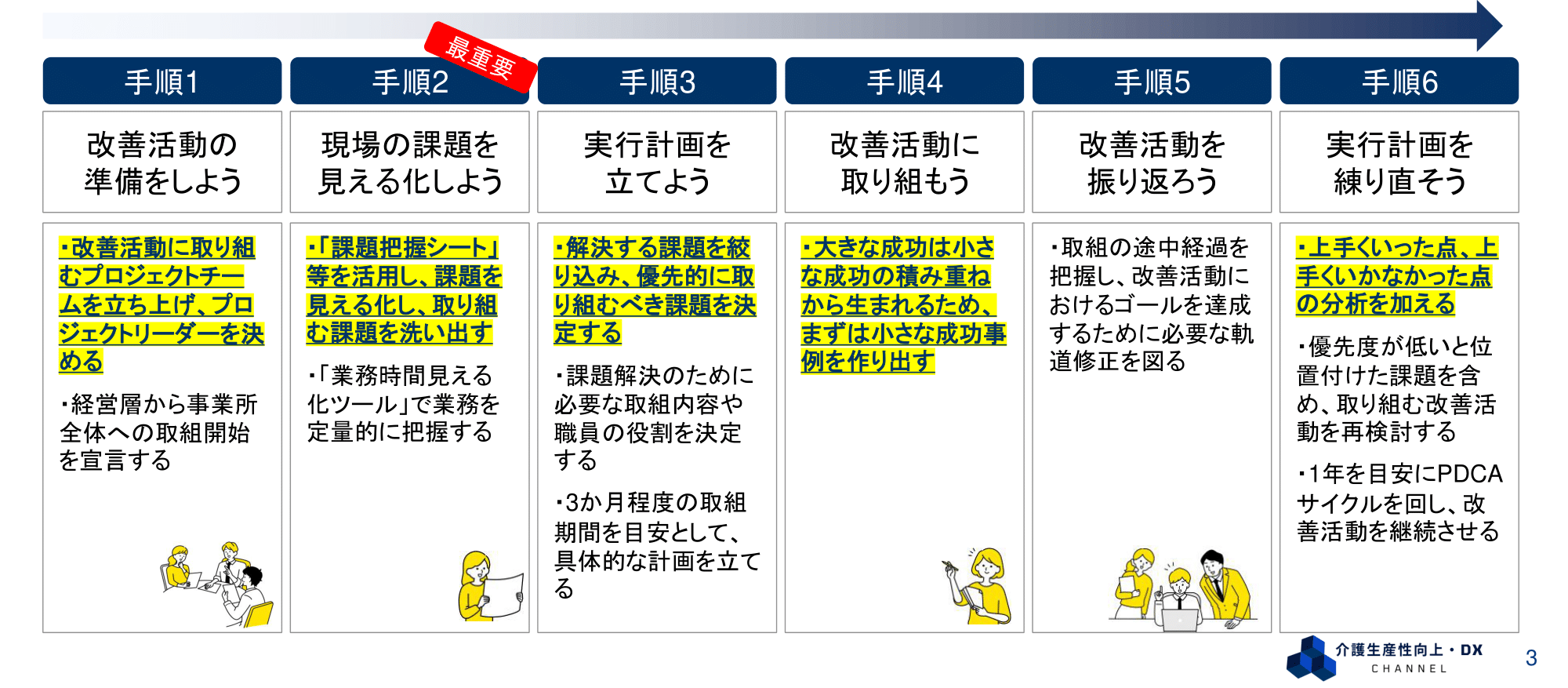

介護現場の生産性向上シリーズでは、チームの組成から始まり、課題の見える化、実行計画立案、解決策の実行までの一連のステップを詳しく解説しています。本記事は、そのシリーズの第3回として、「実行計画を立てよう」のステップについて解説します。

介護事業所では日々多くの課題が山積みになっていませんか?「課題は見つけたけれど、どれから手をつければいいのか分からない」「改善活動を始めたいけれど、具体的な方法が分からない」というお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、介護現場での生産性向上に向けた「優先課題の選び方」と「実践的な解決策の見つけ方」について、具体的なステップと事例を交えながら解説します。限られた時間と人員で最大の効果を生み出すための方法論をご紹介します。

生産性向上の基本ステップ

生産性向上を進める上で、以下の6つの基本ステップを押さえることが重要です:

- 改善活動の準備をしよう

- 現場の課題を見える化しよう

- 実行計画を立てよう(本記事のテーマ)

- 改善活動に取り組もう

- 改善活動を振り返ろう

- 実行計画を練り直そう

本記事では、特に手順3の「実行計画を立てよう」に焦点を当て、優先課題の選定方法と具体的な解決策の立案について解説していきます。

優先課題の選び方

最大3つまでに絞る理由

課題の見える化を行うと、多くの事業所では多数の課題が洗い出されることがあります。ここで重要なのは、一度に取り組む課題を最大3つまでに絞ることです。

なぜ3つ以下に絞るべきなのでしょうか?

- 改善活動には困難な側面がある

- 多数の課題に同時に取り組むと、全てが中途半端になりがち

- 集中的に取り組むことで、確実な成果を出すことができる

特に改善活動を始めたばかりの組織では、少数の課題に絞り込んで確実に成果を出すことが、その後の改善活動の推進力になります。

課題選びの重要な観点

では、たくさんある課題の中からどのように優先順位を決めればよいのでしょうか?以下の観点を参考にしてください。

1. 解決のしやすさ

最初に着手すべき課題は、解決しやすい課題です。具体的には以下のような特徴を持つ課題が適しています:

- すぐに解決できそうな課題

- 解決した場合、効果がすぐに現れそうな課題

この「解決のしやすさ」を重視する理由は、業務改善活動は特に最初のうちは暗中模索になりがちだからです。まずは比較的簡単な課題から取り組み、成功体験を積みながら徐々に難しい課題にチャレンジしていくアプローチが効果的です。

ICTツールの導入が解決策となる場合は、比較的「解決しやすい」と判断できる場合があります。初期の習熟期間は必要ですが、一度使い方を覚えれば、システム側で適切な運用方法を担保してくれるため、マニュアル作成などの人的依存性が高い解決策よりも定着しやすい傾向があります。

2. 業務負荷の軽減につながるか

解決のしやすさに次いで重視すべき観点は、業務負荷の軽減につながるかどうかです。

生産性向上の取り組みでは、一時的に現場の業務負荷が増加することが避けられません。その中で、サービス品質向上などの課題よりも、まずは職員の業務負荷を軽減する課題から着手することが重要です。

これは「利用者ファーストのための職員ファースト」という考え方に基づいています。

現場が忙しすぎる状況では、さらに高品質なサービスを提供しようという取り組みに対して理解を得ることは難しくなります。まずは職員の負担を減らすことで、その後の改善活動への理解と協力を得やすくなります。

実践的な解決策の見つけ方

改善方針シートの活用法

優先課題を選定した後は、具体的な改善方針を決めていきます。この際に役立つのが「改善方針シート」です。これは厚生労働省のサイトなどでも紹介されているツールで、以下のような内容を整理します:

- 課題の明確化:解決すべき課題を具体的に記述します

- 例:「利用者に関する申し送り事項の共有に漏れがある」

- 改善活動案の検討:考えられる複数の解決策を洗い出します

- 例:「事業所内の連絡手段を電話から他のツールに変える」

- 実施する活動の決定:議論を重ねた上で、最終的にどの解決策を実施するかを決めます

- 優先度と担当者の設定:実施する活動の優先度と担当者を決めます

このプロセスを通じて、具体的な行動計画を明確にすることができます。

改善方針シートのダウンロード先:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-elearning.html

ICTツールの活用ポイント

改善活動の一環として、ICTツールの導入を検討することも有効です。介護現場では様々なICTツールが活用されるようになってきており、適切なツールを選ぶことで業務効率化を図ることができます。

ただし、ツール導入自体が目的化しないよう注意が必要です。あくまで特定の課題を解決するための手段としてICTツールを位置づけ、導入効果を常に意識することが大切です。

特に成果については、「質的向上」と「量的効率化」の両面から記載されていますが、客観的に評価しやすい「量的効率化」(例:残業時間の削減量など)に注目することをおすすめします。

介護現場の生産性向上に資するガイドラインのダウンロード先:

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-information.html

成功事例から学ぶ

事例の効果的な見方

具体的な改善活動を検討する際には、「介護現場の生産性向上に資するガイドライン」などの事例集を参考にすると良いでしょう。このガイドラインには、以下の7つのカテゴリーに分けて50〜60の事例が紹介されています:

- 職場環境の整備

- 業務の明確化と役割分担

- 手順書の作成

- 記録・報告様式の工夫

- 情報共有の工夫

- OJTの仕組み作り

- 理念・行動指針の徹底

これらの事例を効果的に活用するポイントは以下の3ステップです:

- 課題の一致を確認する:自事業所で解決したい課題と同じような課題を扱っている事例を見つける

- 解決ステップを検討する:事例で紹介されている解決手順が自事業所でも実施可能かを検討する

- 成果を確認する:事例によってどのような効果が得られたかを確認する

特に成果については、「質的向上」と「量的効率化」の両面から記載されていますが、客観的に評価しやすい「量的効率化」(例:残業時間の削減量など)に注目することをおすすめします。

具体的な成功事例の紹介

【課題】

- 介護職員の配置は基準通りだが、入浴場所が別フロアにあるなど、一時的に職員が手薄になる

- ベテラン職員が「あうんの呼吸」で業務を行っており、他の職員からは効率的な業務の流れが見えにくい

【解決ステップ】

- 全職員に業務時間調査表を使って、いつ、どのタイミングで、どのような業務を行っているかを記録してもらった

- 介護職員でなければできない業務とそうでない業務を選別した

- 他職種に協力を求め、新しい役割分担の流れを作った

- ベテラン職員の効率的な作業手順を手順書に起こした

【成果】

- 記録作成業務のタイミングを見直したことで、残業時間が1人あたり1日約30分短縮された

この事例のポイントは、まず現状を「見える化」し、その上で職種間の協力体制を構築したことです。また、ベテラン職員の暗黙知を形式知化することで、組織全体のスキルアップにつなげています。

1人あたり30分の残業時間削減は、従業員数×30日で考えると、月単位では非常に大きな効率化となります。

まとめ:持続可能な改善サイクルを目指して

介護現場での生産性向上は、一時的な取り組みではなく、継続的な改善サイクルを回していくことが重要です。そのためには:

- 選択と集中:一度に取り組む課題は最大3つまでに絞る

- 優先順位の明確化:解決のしやすさ、業務負荷軽減の観点から優先順位を決める

- 具体的な実行計画:改善方針シートなどを活用して具体的な行動計画を立てる

- 成功事例の活用:他の事業所の成功事例を参考にする

- 効果測定:改善活動の効果を定量的に測定し、次の改善活動につなげる

これらのステップを繰り返すことで、持続可能な改善サイクルを構築することができます。

介護現場の生産性向上は、最終的には利用者へのサービス向上につながるものです。「利用者ファーストのための職員ファースト」という考え方を大切にしながら、職員の負担軽減とサービスの質向上の両立を目指していきましょう。