生産性向上推進体制加算(Ⅰ)取得へのステップアップガイド

はじめに

介護事業所の運営において、利用者へのサービス品質を維持しながら業務効率を高めることは重要な課題です。2024年度の介護報酬改定で注目されている「生産性向上推進体制加算」は、ICT機器の導入や業務改善の取り組みを評価する加算です。特に上位区分である「加算(Ⅰ)」は、利用者1名あたり月100単位と、加算(Ⅱ)の10倍の報酬が得られるため、取得を検討する価値のある加算です。

しかし、加算(Ⅰ)の要件は加算(Ⅱ)と比較して厳格化されており、具体的にどのような準備が必要なのか、どのようなデータを収集し成果を示せばよいのか悩まれている事業所も多いのではないでしょうか。

この記事では、すでに加算(Ⅱ)を取得している事業所が加算(Ⅰ)への「ステップアップ」を実現するために必要な具体的なアクションプランを解説します。

目次

- 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の違い

- 加算(Ⅰ)取得に必要なテクノロジーの導入

- データ提出の要件と必要な調査

- 成果の確認方法と調査時期

- 加算(Ⅰ)取得までのスケジュールイメージ

- よくある質問と注意点

1. 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の違い

生産性向上推進体制加算には、上位区分の「加算(Ⅰ)」と「加算(Ⅱ)」があります。

加算額の違い

- 加算(Ⅰ):利用者1名あたり月100単位

- 加算(Ⅱ):利用者1名あたり月10単位

加算(Ⅰ)は加算(Ⅱ)の10倍の報酬が得られますが、要件も厳格化されています。加算(Ⅰ)に設けられている算定要件は以下の5つです:

- 生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行うこと

- 見守り機器などのテクノロジーを複数導入していること

- 職員間の適切な役割分担の取り組み等を行っていること

- 1年以内ごとに1回業務改善の取り組みによる効果を示すデータの提供を行うこと

- 加算(Ⅱ)で提出するデータにより業務改善の取り組みによる成果が確認されていること

加算(Ⅰ)では特に、テクノロジー導入の範囲が広がり、提出するべきデータの範囲もより広範囲になっています。

2. 加算(Ⅰ)取得に必要なテクノロジーの導入

加算(Ⅰ)を取得するためには、以下の3つのテクノロジーをすべて導入する必要があります:

- 見守り機器

- ベッドから離れようとしている状態または離れたことを検知できるセンサーであり、それらが職員に通知できる利用者の見守りに資する機器

- 全ての居室への導入が必要(利用者・家族の意向により運用停止は可能)

- インカム等の職員間連絡調整の迅速化に資するICT機器

- ビジネス用チャットツール(Chatwork、LINE WORKSなど)の活用も可

- 同一時間帯に勤務する全ての介護職員が使用する必要がある

- 介護記録作成の効率化に資するICT機器

- データの入力から記録、保存、活用までを一体的に支援するもの

最も導入ハードルが高いのは、全居室への見守り機器の設置です。資金面でも検討が必要となるため、補助金の活用なども視野に入れながら計画を立てましょう。

3. データ提出の要件と必要な調査

加算(Ⅰ)を算定するためには、加算(Ⅱ)の要件に加えて、以下のデータの提出と成果の確認が必要です:

| データ項目 | 加算(Ⅱ) | 加算(Ⅰ) | 成果確認の必要性 |

|---|---|---|---|

| 利用者の満足度等の評価 | 必要 | 必要 | 必要(数値の低下が見られないこと) |

| 業務時間及び超過勤務時間 | 必要 | 必要 | 必要(業務時間の短縮) |

| 年次有給休暇の取得状況 | 必要 | 必要 | 必要(取得日数の増加または維持) |

| 介護職員の心理的負担等の評価 | - | 必要 | - |

| 業務時間の調査(タイムスタディ) | - | 必要 | - |

加算(Ⅰ)では、上記3つ(利用者満足度、業務時間、年次有給休暇)について、テクノロジー導入前後で比較し、改善または維持の「成果」を示す必要があるのが大きな特徴です。また、加算(Ⅱ)にはない「心理的負担の評価」と「タイムスタディ調査」が新たに加わります。

心理的負担とモチベーションの調査

介護職員の心理的負担とモチベーションの調査は、全職員を対象に実施します。調査対象月は任意です。

具体的な調査内容:

- 心理的負担の変化に関する調査(SRS)

- 「怒りっぽくなる」「悲しい気分だ」「なんとなく心配だ」「怒りを感じる」などの項目について

- 「全く違う」「いくらかそうだ」「まあそうだ」「その通りだ」の4段階で評価

- モチベーションの変化に関わる調査

- テクノロジー導入により仕事のやりがいが減少したか増加したか

- 職場の活気の変化について、適切な度合いに応じて数値評価

調査結果は「生産性向上推進体制加算の実績報告システム」上で、調査対象人数や各点数区分に応じた人数を入力します。

タイムスタディ調査の実施方法

タイムスタディ調査は、調査の難易度が最も高いものです。

調査の概要:

- 日中・夜間の各時間帯で複数職員を対象に5日間実施

- 10分ごとに何の業務を行っていたかを記録

- 調査対象月は任意です

記入例:

- 21時00分~09分:休憩・待機(10分)

- 22時00分~09分:巡回・移動(3分)+休憩・待機(7分)

各10分間の業務時間合計が10になるように記入し、職員ごとの業務分類別の時間割合(パーセント)と業務時間の総和を実績報告システムに入力します。

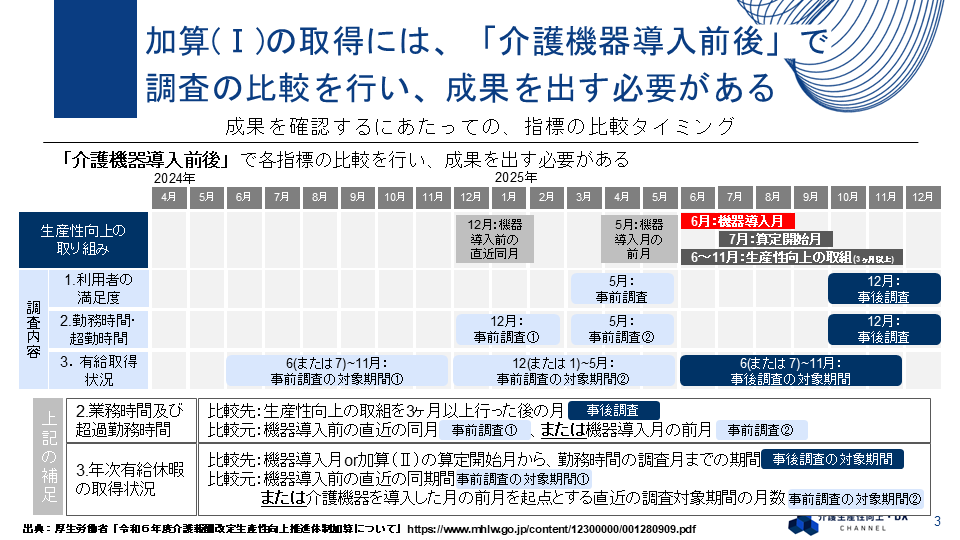

4. 成果の確認方法と調査時期

加算(Ⅰ)では、テクノロジー導入前後で調査を比較し、成果を示す必要があります。

成果確認の前提条件:

- 導入前後で調査を受けている同一の利用者及び介護職員が対象

- 加算(Ⅱ)で求める介護機器の導入後、最低3カ月以上の生産性向上の取り組みを継続した上での調査

- 比較を行う際の調査実施時期は10月に限定されない(業務時間と超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状況の調査について)

成果確認のための調査時期について

2025年6月に加算(Ⅱ)に相当する機器を導入したことを前提に、事前調査と事後調査の実施時期をまとめました。

成果確認にあたっては以下の点に注意が必要です:

- 利用者満足度については、数値の低下が見られないことが求められます

- 業務時間については、短縮していることが求められます

- 年次有給休暇の取得状況については、増加または維持していることが求められます

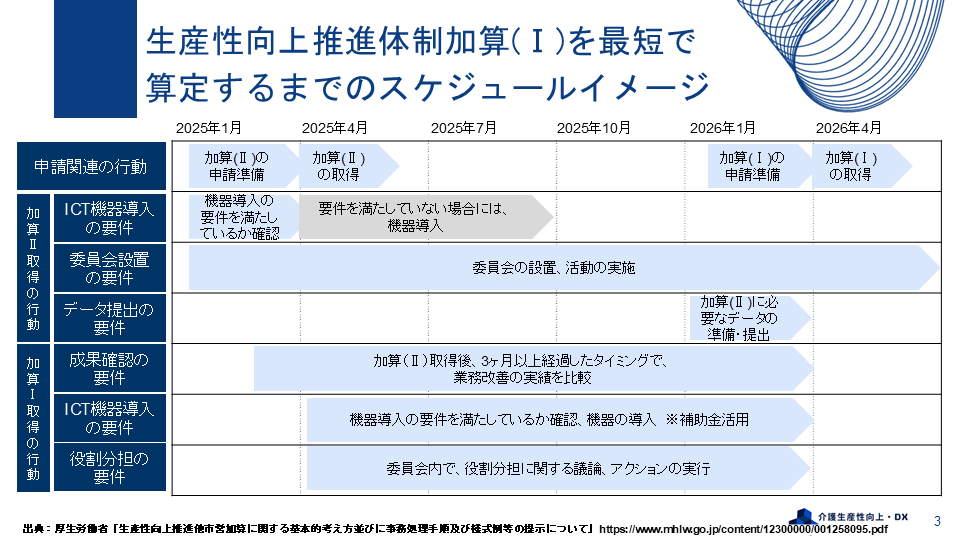

5. 加算(Ⅰ)取得までのスケジュールイメージ

加算(Ⅱ)から加算(Ⅰ)へステップアップするスケジュールイメージについては、下記となります。

ただし、特に見守り機器の全居室導入については、資金面や運用体制の準備も含めて十分な時間をかけて検討することをお勧めします。スケジュールイメージはあくまで参考程度に捉え、実際の現場の課題に即して慎重に計画を立てることが重要です。

6. 注意事項

機器導入前のデータがない場合(例えば加算1相当の活動を加算新設以前から行っていた場合や、加算(Ⅱ)取得時に機器導入前の利用者満足度調査データを持っていない場合)は、機器導入前からサービスを利用されている利用者へのヒアリング調査を行うことで対応可能です。その結果に基づき、満足度等に影響がないことを確認することで要件を満たすことができます。