介護現場の課題解決が加速する!課題の構造化で見えてくる本質的な問題と解決への近道

介護現場の生産性向上シリーズでは、チームの組成から始まり、課題の見える化、実行計画立案、解決策の実行までの一連のステップを詳しく解説しています。本記事は、そのシリーズの第2回「現場の課題を見える化しよう」の後半として、課題の構造化について解説します。前半の課題の洗い出しで見つけた課題を、より深く分析し、本質的な問題解決につなげる方法をご紹介します。

前回の記事では、付箋を使った課題の洗い出しとグループ化までを解説しました。しかし、課題を単に列挙するだけでは、本質的な解決には至りません。本記事では、洗い出した課題を「構造化」することで、本質的な問題を見極め、効果的な解決策を見つけるための手法について解説します。トヨタの「なぜなぜ分析」の考え方を応用しながら、介護現場でも実践できる課題分析の方法をご紹介します。

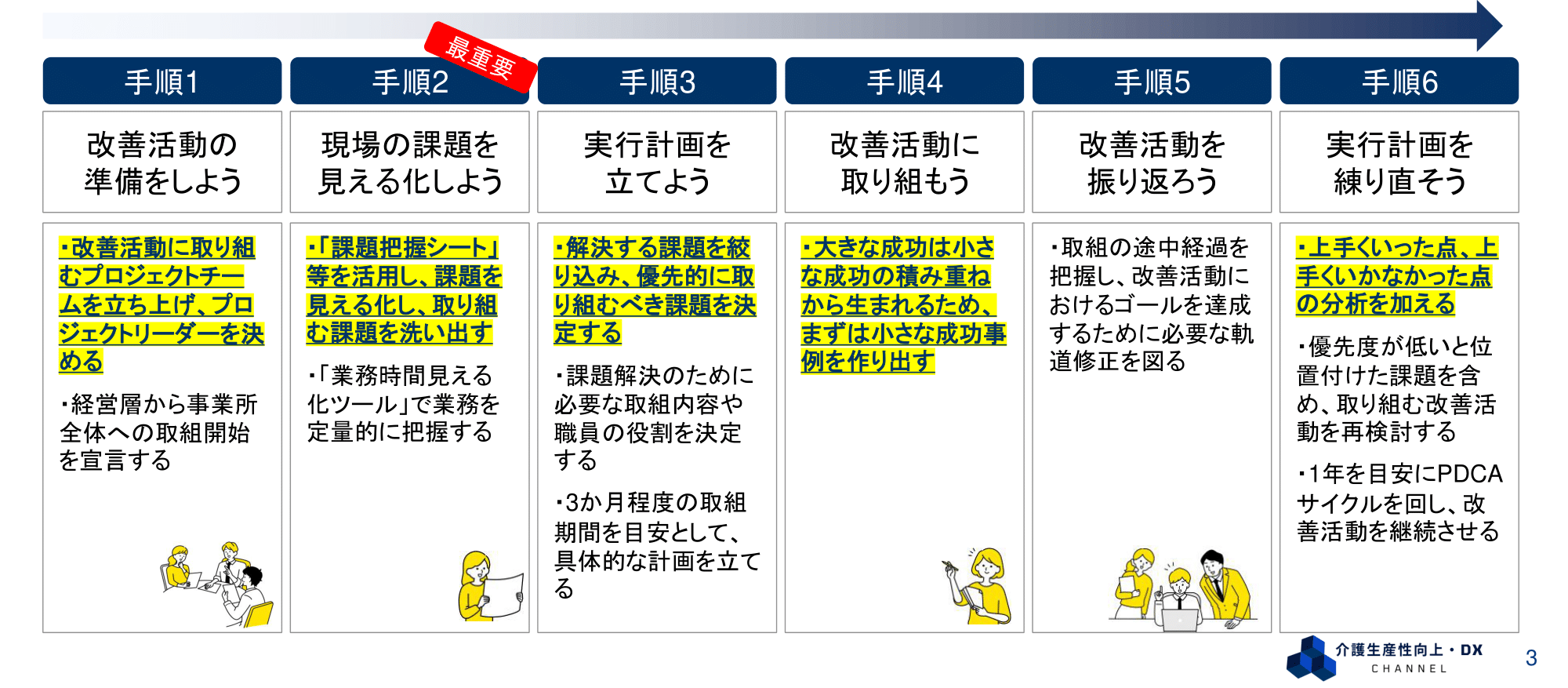

生産性向上の基本ステップ

生産性向上を進める上で、以下の6つの基本ステップを押さえることが重要です:

- 改善活動の準備をしよう

- 現場の課題を見える化しよう(本記事のテーマ:後半 課題の構造化)

- 実行計画を立てよう

- 改善活動に取り組もう

- 改善活動を振り返ろう

- 実行計画を練り直そう

本記事では、手順2の「現場の課題を見える化しよう」の後半部分として、課題の構造化による本質的な問題の把握方法について解説していきます。前回の課題の洗い出しで見つけた課題を、より深く分析し、解決につなげる方法を学んでいきましょう。

1. 生産性向上のステップとこれまでの取り組み

前回の記事では、「課題出しシート」を活用して課題の洗い出しを行う方法について解説しました。具体的には以下のようなステップで進めました:

- 付箋に1枚につき1つの課題を書き出す

- チームのメンバーで課題を出し合う

- 似たような付箋を集めてグループ化する

- グループ化した課題に対して、一言で表せるタイトルをつける

このプロセスにより、多くの課題を可視化することができましたが、「どの課題から解決すべきか」という優先順位や、「どの課題が本質的な問題なのか」という点については、まだ見えない部分があります。そこで今回は、課題の関係性を分析することで、より効果的な解決策を見つける方法についてご紹介します。

2. 課題は「離れ小島」ではない - 関係性の重要性

介護現場における課題は、一つ一つが独立した「離れ小島」のようなものではありません。実際には、Aの課題はBの課題と密接に関連しており、互いに影響を及ぼし合っているケースがほとんどです。

例えば、「利用者に関する申し送り事項の共有に漏れがある」という課題は、「職員間のコミュニケーション不足」や「記録システムの不備」など、他の課題と関連していることが多いのです。

このような課題間の関係性を理解することで、表面的な問題ではなく、根本的な原因を特定し、効果的な解決策を見出すことができます。

3. 課題分析の2つの方法

課題の関係性を分析するには、主に2つの方法があります。

課題分析シートによる方法

比較的簡単に取り組める方法として、「課題分析シート」があります。このシートでは、以下の3つの要素を整理します:

- 真ん中に課題を書く

例:「利用者に関する申し送り事項の共有に漏れがある」 - 左側に課題が起きている原因を書く

例:「職員同士が対面で集まる機会を作れていないから」 - 右側に課題による影響を書く

例:「利用者から"先週のヘルパーさんに伝えたことを、今週のヘルパーさんが把握していなかった"という苦情が来た」

このように、1つの課題について、その原因と影響(悪影響)を整理することで、課題の全体像を把握しやすくなります。

課題分析シートのダウンロード先:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-elearning.html

因果関係図による方法

より立体的に課題を捉える方法として、「因果関係図」があります。これは少し複雑ですが、より効果的な分析ができます。

具体的な手順は以下の通りです:

- 付箋で書き出した課題を図の上に配置する

- 「この課題が起きているのは、この課題のせいだ」という関係性を矢印で結ぶ

- 全ての課題の因果関係を可視化する

例えば、「情報共有ができていない」という課題が「職員間の連携不足」を引き起こし、それが「業務の逼迫」につながり、最終的に「従業員本位な仕事の実施」という結果になる、といった関係性を矢印で表現します。

この方法は、課題を立体的に捉えることができるため、成果物としてより効果的です。ただし、難しい側面もあるため、まずは個々の課題について「原因と影響」を分析する方法から始めるのがおすすめです。

【因果関係図のサンプルを無料ダウンロード】

介護施設の生産性向上に役立つサンプルを今すぐ入手する

4. なぜ課題の分析が重要なのか

トヨタの「なぜなぜ分析」に学ぶ

課題分析の重要性を理解するために、トヨタの「なぜなぜ分析」の事例が参考になります。トヨタでは、問題が発生した際に「なぜ」を5回繰り返すことで、根本的な原因を追究しています。

例えば:

- 機械が止まってしまった。なぜ?

- 過負荷がかかりヒューズが切れてしまった。なぜ?

- 特定部分の潤滑が不十分だった。なぜ?

- 潤滑ポンプが十分に潤滑油を汲み上げできていなかった。なぜ?

- 潤滑ポンプの軸が摩耗していた。なぜ?

- 潤滑ポンプにろ過器がついておらず、ほこりが入って摩耗していた。

この分析によって、「機械が止まる」という問題の真の原因が「潤滑ポンプにろ過器がついていなかった」ことだと特定できました。つまり、解決策は機械そのものではなく、「潤滑ポンプにろ過器を取り付ける」ことになります。

表面的な解決策と根本的な解決策の違い

もし「なぜ」を1回しか行わなかった場合、「ヒューズが切れた」という原因に対して「ヒューズをこまめにチェックする体制を作る」という表面的な解決策になってしまいます。しかし、これでは問題の根本解決にはつながりません。

また、課題の分析をせずに一足飛びに「ろ過器を導入しよう」といった解決策を実行しても、「これが何の効果があるのか」という疑問が残ります。本来は重大な問題を防ぐための施策なのに、その行動がどう効果に結びつくのか分からない状態になってしまいます。

課題を分析することで、根本解決できる改善策が全員に理解される形で実行でき、効果的な改善につながるのです。

5. 課題の構造化がもたらすメリット

対話と気づきの創出

課題を付箋に書き出し、グループ化し、因果関係を分析する過程で、チームメンバー間の対話が生まれます。それぞれの視点から見た課題を共有することで、新たな気づきが生まれ、今後の活動に対する納得感も高まります。

事業所独自の課題の可視化

チェックリスト形式の課題把握シートと比べて、自由記入形式で課題を出し合うことで、事業所独自の課題が浮き彫りになります。枠にとらわれない形で、現場の実情に即した課題を抽出することができます。

モチベーションの向上

自分たちの言葉で課題を書き出し、構造化することは、モチベーションの向上にもつながります。「この課題を解決したい」という使命感が生まれ、改善活動への積極的な参加を促します。

課題の深掘りのしやすさ

因果関係図は「課題の世界地図」のようなものです。この全体像をもとに、個々の課題をさらに深掘りすることができます。付箋に書かれた文言そのものが、深掘りの糸口になることも多いのです。

例えば、「記録係を決めているからか個々の関わりの情報が載っていない」という課題に関して、「個々の関わりの情報とは具体的にどういう情報なのか」「記録係を決めるのではなく、全員が記入できるようにできないか」などの議論が生まれます。付箋の文言の中に、解決のヒントが隠されていることも少なくありません。

また、多くの付箋が集まっている課題は、多くのスタッフが問題視している重要な課題である可能性が高いため、そこから優先的に解決していくという判断材料にもなります。

6. まとめ - 課題構造化で見えてくる本質的解決への近道

介護現場の生産性向上には、表面的な課題への対処だけでなく、課題の構造化による本質的な問題の把握と解決が重要です。

課題分析シートや因果関係図を活用することで、課題間の関係性が明確になり、根本的な原因に対する効果的な解決策を見出すことができます。また、このプロセスを通じてチーム内の対話が促進され、全員が納得感を持って改善活動に取り組むことができるようになります。

課題の構造化は難易度が高い部分もありますが、介護事業所の生産性向上において非常に重要なステップです。専門家のサポートも活用しながら、ぜひ取り組んでみてください。

介護現場の生産性向上は、単なる業務効率化だけでなく、より質の高いケアの提供につながります。課題の構造化を通じて、利用者と職員の双方にとって望ましい環境づくりを目指しましょう。